иҚ”ж№ҫпјҢд»ҺеҺҶеҸІж·ұеӨ„иө°жқҘвҖҰвҖҰ

иҚ”ж№ҫжҳҜе№ҝе·һеҸӨиҖҒеҸҲеҜҢжңүеҺҶеҸІж–ҮеҢ–еә•и•ҙд№Ӣең°пјҢжңүи‘—еҗҚзҡ„еӨ–иҙёе•Ҷеҹ еҚҒдёүиЎҢжүҖеңЁең°пјҢжңүеңЁдёӯиҘҝж–ҮеҢ–зў°ж’һеҮәз»ҡдёҪеӨҡеҸҳзҡ„е№ҝе·һеҚҒдёүиЎҢеӨ–й”ҖеҪ©з“·пјҢжңүзҰ…е®—еҲқзҘ–иҫҫж‘©еҲ°иҫҫе№ҝе·һеҗҺе»әзӯ‘зҡ„еҜәеәҷиҘҝжқҘеәөпјҲеҚіеҗҺжқҘзҡ„еҚҺжһ—зҰ…еҜәпјүзӯүпјҢйғҪжӣҫеңЁиҝҷйҮҢз•ҷдёӢжө“еўЁйҮҚеҪ©гҖӮ

дёҖзӣҙиҮҙеҠӣдәҺдҝқжҠӨе’ҢжҢ–жҺҳжң¬еңҹж–ҮеҢ–зҡ„е№ҝе·һиҚ”ж№ҫеҢәпјҢдәҺж—ҘеүҚжҺЁеҮәдәҶгҖҠжё…д»Је№ҝе·һеҚҒдёүиЎҢзј–е№ҙеҸІз•ҘгҖӢгҖҒгҖҠе№ҝе·һеҪ©з“·йүҙиөҸгҖӢгҖҒгҖҠеҚҺжһ—зҰ…еҜәдә”зҷҫзҪ—жұүйӣ•еғҸгҖӢзӯүдёүйғЁиҒҡз„ҰиҚ”ж№ҫеҺҶеҸІж–ҮеҢ–зҡ„д№ҰзұҚпјҢд»ҺдёҚеҗҢи§’еәҰпјҢдёҚеҗҢдҫ§йқўпјҢз”ҹеҠЁе‘ҲзҺ°дёҚдёҖж ·зҡ„иҚ”ж№ҫпјҢдёҚдёҖж ·зҡ„ж–ҮеҢ–еҺҶеҸІзғҹдә‘гҖӮ

гҖҠжё…д»Је№ҝе·һеҚҒдёүиЎҢзј–е№ҙеҸІз•ҘгҖӢ

210дҪҷе№ҙзғҹдә‘пјҢзәөиҙҜеҚҒдёүиЎҢе…ҙиЎ°д№ӢеҺҶеҸІйЈҺиІҢ

е№ҝе·һжҳҜжө·дёҠдёқз»ёд№Ӣи·ҜйҮҚиҰҒзҡ„еҸ‘зҘҘең°д№ӢдёҖпјҢе№ҝе·һеҚҒдёүиЎҢзҡ„еҙӣиө·дёҺе…ҙзӣӣпјҢеҲҷжҳҜдёӯеӣҪжө·дёҠдёқз»ёд№Ӣи·Ҝе•ҶиҙёеҸ‘еұ•зҡ„дёҖдёӘй«ҳеі°пјҢжӣҙжҳҜдёӯеҚҺж–ҮеҢ–иө°еҮәеҺ»гҖҒиҘҝж–№ж–ҮеҢ–еј•иҝӣжқҘзҡ„йҮҚиҰҒе№іеҸ°пјҢдёәдёӯеӣҪз•ҷдёӢдәҶдё°жІӣзҡ„дёҖ笔еҺҶеҸІдёҺж–ҮеҢ–иҙўеҜҢгҖӮ

е№ҝе·һеӨ§е…ёдёӣд№ҰгҖҠжё…д»Је№ҝе·һеҚҒдёүиЎҢзј–е№ҙеҸІз•ҘгҖӢпјҢеҺҶз»Ҹж•°е№ҙзІҫеҝғжү“зЈЁпјҢд»ҘеҸ‘з”ҹеңЁжё…д»ЈдёҺе№ҝе·һеҚҒдёүиЎҢзӣёе…ізҡ„йҮҚеӨ§еҺҶеҸІдәӢ件дёәеҶ…е®№пјҢд»Ҙзј–еҶҷдҪ“дҫӢйҮҮз”ЁжқЎзӣ®зј–е№ҙдҪ“еӨ§дәӢи®°з•Ҙж–№ејҸпјҢжҢүз…§е№ҙжңҲж—Ҙд№ҰеәҸйҖҗжқЎи®°иҪҪпјҢд»Һ第дёҖеҚ·йЎәжІ»еӣӣе№ҙиҮід№ҫйҡҶдәҢеҚҒдёҖе№ҙпјҲ1647вҖ”1756пјүгҖҒ第дәҢеҚ·д№ҫйҡҶдәҢеҚҒдәҢе№ҙиҮід№ҫйҡҶе…ӯеҚҒе№ҙгҖҒеҳүеәҶе…ғе№ҙеҲ°йҒ“е…үеҚҒе№ҙпјҲ1796вҖ”1830пјүгҖҒеҶҚеҲ°з¬¬еӣӣеҚ·йҒ“е…үеҚҒдёҖе№ҙиҮіе’ёдё°е…ӯе№ҙпјҲ1831вҖ”1856пјүпјҢдёҖеҚ·еҚ·еҺҶеҸІпјҢжё…жҷ°ең°жӢүиҝ‘зңјеүҚгҖӮ

е…Ёд№ҰзәөиҙҜеҚҒдёүиЎҢзҡ„210дҪҷе№ҙйЈҺдә‘пјҢеҶ…е®№е…ід№ҺвҖңд»Һжё…еҲқжө·зҰҒеҲ°ејҖжө·иҙёжҳ“вҖқгҖҒвҖңдёҖеҸЈйҖҡе•Ҷж”ҝзӯ–дёҺеҚҒдёүиЎҢеҲ¶еәҰвҖқгҖҒвҖңеҚҒдёүиЎҢиЎҢе•Ҷзҡ„иө·иҗҪдёҺжІ§жЎ‘вҖқгҖҒвҖңйёҰзүҮжҲҳдәүзҲҶеҸ‘дёҺеҚҒдёүиЎҢеҲ¶еәҰз»Ҳз»“вҖқпјҢж—ҒеҸҠж”ҝжІ»гҖҒеҶӣдәӢгҖҒеӨ–дәӨгҖҒж–ҮеҢ–гҖҒиүәжңҜгҖҒеҢ»еӯҰгҖҒе®—ж•ҷгҖҒеҹҺеёӮе»әи®ҫгҖҒзӨҫдјҡд№ дҝ—зӯүж–№ж–№йқўйқўпјҢй…Қд»ҘзҸҚиҙөеӣҫзүҮ280дҪҷе№…пјҢе…Ёж–№дҪҚеұ•зҺ°дәҶжё…д»Је№ҝе·һеҚҒдёүиЎҢеҸ‘еұ•зҡ„е…ҙиЎ°и„үз»ңе’ҢеҺҶеҸІйЈҺиІҢгҖӮ

еҺҶз»Ҹ210дҪҷе№ҙпјҢеҚҒдёүиЎҢжҲҗе°ұдәҶдёӯеӣҪиҫүз…Ңзҡ„еӨ–иҙёд№Ӣи·ҜпјҢгҖҠжё…д»Је№ҝе·һеҚҒдёүиЎҢзј–е№ҙеҸІз•ҘгҖӢйҮҚиҝ°иҝҷдёҖж®өеӨ–иҙёд№Ӣи·ҜпјҢйҖҸи§Ҷд»Ҙе№ҝе·һдёәзӘ—еҸЈзҡ„е…·жңүж—¶д»Јзү№иүІзҡ„дёӯеӨ–ж–ҮеҢ–дәӨжөҒпјҢи®©еҺҶеҸІжүҫеҲ°дәҶеӣһйҹіпјҢд№ҹи®©еҺҶеҸІеҫ—д»Ҙжӣҙе®Ңж•ҙең°жөҒдј е’Ңй“ӯи®°гҖӮ

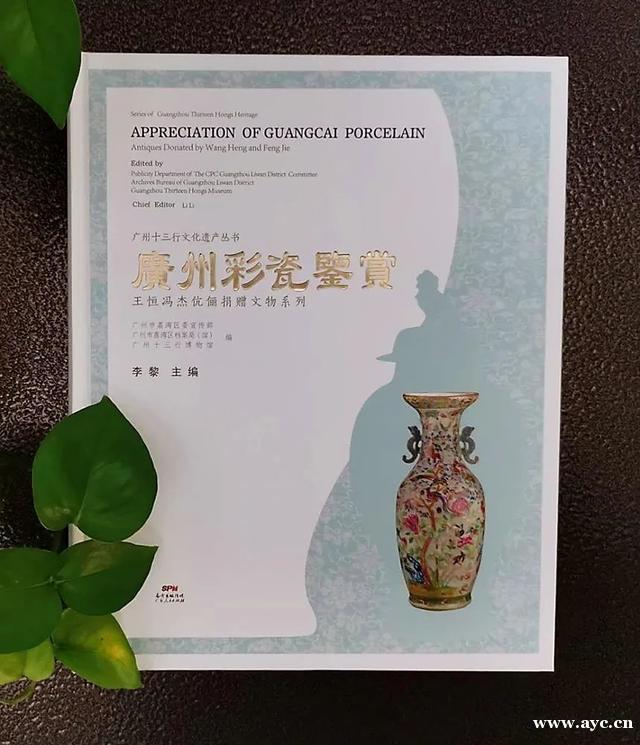

гҖҠе№ҝе·һеҪ©з“·йүҙиөҸгҖӢ

ж»Ўзӣ®з№ҒиҠұпјҢжј”з»ҺдёӯиҘҝж–ҮжҳҺдәӨжұҮзҡ„з»ҡзғӮеҚҺз«

е№ҝе·һеҪ©з“·пјҢжҳҜе№ҝе·һз»ҮйҮ‘еҪ©з“·зҡ„з®Җз§°пјҢе®ғжҳҜеңЁеҗ„з§ҚзҷҪз“·еҷЁзҡҝдёҠеҪ©з»ҳеҗҺзғ§жҲҗзҡ„дёҖз§Қе…·жңүжө“еҺҡзҡ„дёңж–№зү№иүІзҡ„дј з»ҹжүӢе·Ҙиүәе“ҒгҖӮиҖҢе№ҝе·һеҚҒдёүиЎҢзҡ„еҙӣиө·пјҢд»Өе№ҝе·һеӨ–й”ҖеҪ©з“·дёҺиҘҝж–№ж–ҮжҳҺдәӨз»ҮеҮәз»ҡдёҪеӨҡеҸҳгҖҒзғӯй—№йқһеҮЎзҡ„жҷҜиұЎпјҢжӣҫеёӯеҚ·ж¬§жҙІпјҢзӣӣжһҒдёҖж—¶пјҢдёәеҺҶеҸІй•ҝжІіз•ҷдёӢдёӯиҘҝж–ҮжҳҺдәӨжұҮзҡ„з»ҡзғӮеҚҺз« пјҢеҺҶеҸІж„Ҹд№үж·ұиҝңгҖӮ

гҖҠе№ҝе·һеҪ©з“·йүҙиөҸгҖӢжҳҜе№ҝе·һеҪ©з“·з ”究зҡ„дёҖйғЁйҮҚиҰҒи‘—иҝ°гҖӮе…Ёд№Ұе…ұ收еҪ•зҺӢжҒ’еҶҜжқ°дјүдҝӘеҗ‘е№ҝе·һеҚҒдёүиЎҢеҚҡзү©йҰҶжҚҗиө зҡ„700дҪҷ件еӨ–й”ҖеҪ©з“·пјҢж—ўжңү专家еӯҰиҖ…иҝҪжәҜе№ҝе·һеӨ–й”ҖеҪ©з“·зҡ„еҺҶеҸІжј”еҸҳпјҢд№ҹжңүеҲҶеҲ«д»Ҙе№ҙд»ЈгҖҒеҷЁеһӢеҲҶзұ»зј–жҺ’пјҢзӘҒеҮәвҖңйүҙвҖқвҖңиөҸвҖқдёӨж–№йқўеҶ…е®№пјҢд»Һ收йӣҶгҖҒйүҙиөҸгҖҒжәҗжөҒгҖҒз”ЁйҖ”зӯүж–№йқўиҝӣиЎҢдәҶд»Ӣз»ҚпјҢеӣҫж–Ү并иҢӮпјҢз”ҹеҠЁжңүи¶ЈпјҢжӣҙеҠ дё°еҜҢдәҶе’ҢжҸҗеҚҮдәҶдәә们еҜ№е№ҝеҪ©зҡ„е…Ёж–№дҪҚи®ӨиҜҶгҖӮ

е®Ўи§ҶиҝҮеҺ»пјҢ

жңүзқҖ300еӨҡе№ҙеҺҶеҸІзҡ„е№ҝе·һеҪ©з“·пјҢ

з«Ҝзҡ„жҳҜж»Ўзӣ®з№ҒиҠұгҖӮ

з»ҶзңӢд»ҠжңқпјҢ

е№ҝе·һеҪ©з“·е·ІжҲҗдёәе№ҝе·һзҡ„дёҖеј иүәжңҜеҗҚзүҮпјҢ

еңЁеҺҶеҸІзҡ„еҚ·иҪҙдёӯпјҢжәўеҪ©жөҒе…үгҖӮ

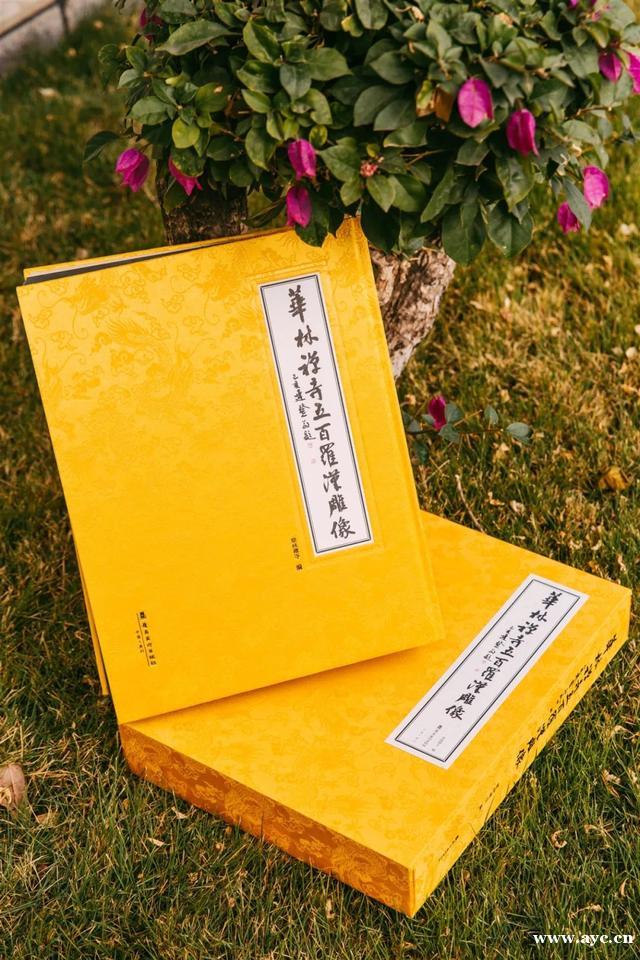

гҖҠеҚҺжһ—зҰ…еҜәдә”зҷҫзҪ—жұүйӣ•еғҸгҖӢ

еҚҺжһ—зҰ…еҜәжҳҜдҪӣж•ҷ第дәҢеҚҒе…«д»ЈзҘ–еёҲиҸ©жҸҗиҫҫж‘©пјҲ377пҪһ536пјүдәҺжҷ®йҖҡдә”е№ҙпјҲ524пјүеҲ°е№ҝе·һе»әз«Ӣдј дҪӣеҝғеҚ°зҡ„第дёҖйҒ“еңәпјҢе§Ӣз§°иҘҝжқҘеәөпјҢйЎәжІ»еҚҒдәҢе№ҙпјҲ1655пјүжү©е»әжҲҗзҰ…е®—еӨ§еҜәйҷўпјҢиөҗжҰңжӣ°вҖңеҚҺжһ—зҰ…еҜәвҖқгҖӮ

еқҗиҗҪдәҺиҚ”ж№ҫеҢәзҡ„еҚҺжһ—зҰ…еҜәпјҢи·қд»Ҡе·Іжңү1400еӨҡе№ҙпјҢзҺ°еӯҳжңүдә”зҷҫзҪ—жұүеғҸгҖӮгҖҠеҚҺжһ—зҰ…еҜәдә”зҷҫзҪ—жұүйӣ•еғҸгҖӢдҫҝжҳҜеҜ№еҚҺжһ—зҰ…еҜәдә”зҷҫзҪ—жұүйӣ•еғҸзҡ„第дёҖж¬ЎйӣҶдёӯ收еҪ•еұ•зӨәгҖӮдә”зҷҫзҪ—жұүеғҸзҡҶдёә1993е№ҙеҸӮз…§жё…е…үз»Әе№ҙй—ҙзҡ„гҖҠдә”зҷҫзҪ—жұүеӣҫгҖӢзӯүиө„ж–ҷпјҢеҸ–дёҠзӯүйҰҷжӘҖжңЁпјҢз»ҸжңЁйӣ•е·§еҢ д№ӢжүӢпјҢеҺҶ10дҪҷйҒ“е·ҘеәҸпјҢиҖ—иҙ№ж•°е№ҙпјҢз»Ҳеҫ—йҮҚзҺ°гҖӮ

е…Ёд№ҰиҒҡз„Ұдә”зҷҫзҪ—жұүйӣ•еғҸеҸҠе…¶йӣ•еҲ»жҠҖиүәзҡ„иөҸжһҗгҖҒдј з»ҹж–ҮеҢ–е®ЎзҫҺзҡ„и§ЈиҜ»гҖӮе…ЁеҪ©еӣҫж–ҮпјҢеӣҫзүҮзІҫзҫҺпјҢжҒҚиӢҘиә«дёҙе…¶еўғпјҢеёҰжқҘдёҖз•ӘжһҒзҫҺзҡ„дҪ“йӘҢгҖӮ

- жү“йҖ ж•°еӯ—еҢ–гҖҒжҷәиғҪеҢ–еҠһдәӢж–°дҪ“йӘҢ дҪӣеұұеёӮвҖңжҷәж…§ж”ҝеҠЎең°еӣҫвҖқдёҠзәҝ

- жІіжәҗиҝһе№іжЎғиҠұж—…жёёж–ҮеҢ–е‘ЁйӣҶдҪ“е©ҡзӨјжөӘжј«дёҠжј” 15еҜ№ж–°дәәжЎғиҠұж ‘дёӢе…ұ

- жҸҗеҚҮж–ҮеҢ–дә§дёҡеҗ«вҖңжҷәвҖқйҮҸ ж·ұеңіеҰӮдҪ•еҖҹеҠҝиҖҢдёәпјҹ

- йұјжӮҰзҸ ж°ҙпјҢе№ҝе·һжө·жҙӢйҰҶвҖңдёҠж–°вҖқзҸ жұҹж°ҙзі»з”ҹжҖҒеұ•еҢә

- е№ҝдёңеҠ еҠӣжү©еӣҙиЎҘиҙҙ家з”өж•°з Ғдә§е“Ғж¶Ҳиҙ№ жҜ”вҖңеӣҪиЎҘвҖқеўһеҠ 13зұ»е®¶з”ө

- 2024е№ҙеәҰе№ҝдёңж–°еўһзңҒзә§йҮҚиҰҒж№ҝең°16еӨ„ и¶…еҚҠж•°д»Ҙзәўж ‘жһ—дёәдё»иҰҒ

- е№ҝе·һиҝ‘жңҹе°Ҷе…ЁеёӮжҺЁе№ҝвҖңжҢӮеҸ·дёҖж¬Ўз®ЎдёүеӨ©вҖқе°ұиҜҠжңҚеҠЎ

- 2025е№ҙе…ғж—ҰеҜ№еӨ–ејҖж”ҫпјҒе№ҝдёңзңҒз«Ӣдёӯеұұеӣҫд№ҰйҰҶж–°и®ҫж–ҮеӯҰйҰҶ